2009年5号

第五の競争軸 日本企業は、「性能的品質」に加え、 「社会・環境的品質」でも世界をリードできるか

株式会社イースクエア代表取締役社長 ピーター D. ピーダーセン (上)

- 1.地殻変動を起こす事業環境

「地殻変動」はもはや使い古された言葉のようにも思える。しかし、「環境」および「持続可能な発展」をキーワードに、営利企業の事業環境は今、まさに「地殻変動」とでもいうべき大きな変化の真っただ中にある。

20世紀後半、地球環境問題が顕在化し、世界各地域の社会発展の格差が鮮明になったことにより、このままでは「持続性ある地球社会の発展」は危ういという認識が次第に強まっていった。1987年に、国連のブルントラント委員会(正式名:環境と開発に関する世界委員会)は、Our Common Future (我ら共有の未来)と題する報告書を発行し、「持続可能な発展」という概念を初めて、大々的に世界に向けて打ち出した。そして、その報告書の発行を受け、1992年に、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで、「地球サミット」(リオ・サミット)が行われ、環境の保全と健全な社会発展の達成方法に関する国家首脳レベルでの真剣な議論が行われた。

今年の12月に、私の母国デンマークの首都コペンハーゲンで行われる気候変動条約に関する国連会議COP15と、来年、日本の名古屋で開催される生物多様性条約のCOP10は、どちらも1992年の地球サミットに端を発するものである。

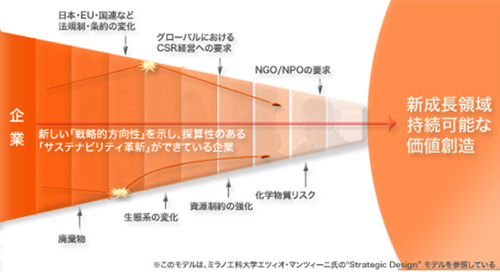

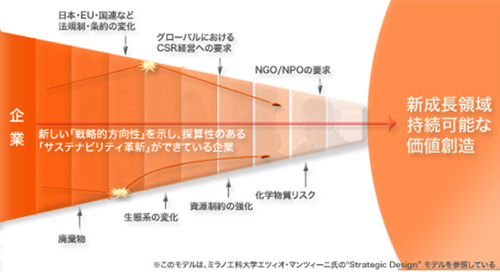

企業からみると、このような時代の大きな潮流は、新しい「社会制約」と「環境制約」の台頭として具現化するようになり、1990年代を通じて次第に経営に影響を与えるようになった。下の図をみていただきたい。企業は図の左側にあり、右方へと進む存在だと捉えていただきたい。

上の「壁」は「社会制約の進化」を表している。つまり、(1)条約や法規制の変化(たとえば「京都議定書」や「家電リサイクル法」など)、(2)企業のCSR・環境経営への新たな要求(たとえば、環境マネジメントの規格「ISO14001」や国連が提唱する「グローバル・コンパクト」など)、(3)NPOをはじめとした市民社会の新たな要求や期待(たとえば、グリーンピースが一時期、有害物質の代替を促すためにインターネットで展開していた”The Chemical Home”という、家電メーカーなどを対象とした抗議ウェブサイトなど)。

下の「壁」は「環境制約の進化」を表している。直接的に企業経営に影響与えるものを挙げると、たとえば(1)資源やエネルギーの需給のひっぱくによるコスト増や調達難、(2)気候変動による異常気象に伴うオペレーションへのダメージと損失額の増大など、多数である。

図1: 変化する社会制約と環境制約

- 2.新成長領域に到達するために

社会・環境制約は強まるものの、今後の世界市場全体を俯瞰すれば、決して先細りの未来が待っている訳ではない。図の一番右端をみていただくと、大きく広がる世界があり、「新成長領域」と「持続可能な価値創造」と書いてあることがわかる。地球で、一日に新たに生まれる人々の数は約37.2万人。亡くなられる約15.6万人を差し引くと、一日の地球人口の純増は、なんと21.6万人である。一年間の数字に換算すると、2009年に約7900万人の純増、2010年~2011年は約8000万人/年の純増と見込まれている。

また、新たに生まれる37.2万人/日の「生涯消費」は、亡くなられる方々のその平均より大きいことも明らかである。さらに、もう一つ重要なデータは、2009年12月頃68億人を突破するとされている地球人口のうち、まだ「消費者入り」すらしていない人々の数である。世界銀行、世界金融公社、世界資源研究所などの試算によると、地球人口の70%以上、数にして40億人以上は、まだ工業製品を継続的に購入していない貧困層や「消費者予備軍」の層である。彼ら全員が今後目指していくのは、「豊かな暮らし」であることは、疑う余地もなかろう。

この2つの事実、つまり「地球人口の増加」と「消費の継続的な拡大」こそが、世界経済を動かしている「本当の基礎的要因(ファンダメンタルズ)」であり、今後数十年において、世界経済の拡大・成長をほぼ確実にしている。そして、さまざまな制約条件の変化を通じて、日本の地域にも、一社一社の企業にも、確実に影響を与える潮流と捉えるべきものである。

そこで、企業にとっての「ジレンマ」と「事業機会」が浮かび上がってくる。ジレンマは、強まる社会・環境制約のなかで、つまり地殻変動を起こしつつある事業環境において、どのようにして制約の変化が生み出す社会の要請に応えつつ発展の道を描くか、ということである。今後の成長の前提条件は、健全な社会と自然環境であることはいうまでもないが、企業としてコスト管理を行い、自社の競争力を維持しつつそれらにどう対応するかが問われている。決して容易に答えがでる問いではない。

しかし、一方では、その対応にこそ次なる事業機会が潜んでいることも事実である。

企業は、従来型のCSR経営を超越し、自社の事業モデルや商品・サービスを通じて、「環境・社会的課題の解決に寄与する」ことが、お客様をはじめとした利害関係者から求められている。たとえば、「電気自動車」を市場に投入し、成功させる(日産自動車)。ソーラーパネル付きの住宅を新しい「標準」にする(積水化学工業)。あるいは、貧国バングラデッシュで現地にネットワークを持つ企業と提携し、栄養商品を展開したり、マラリア予防につながる事業を展開する(独の化学大手BASF)。業種や企業の規模を問わず、いま、直接的に「課題解決型」の商品・サービスが求められている。そして、それらにどのように企画し市場化するかによって、自社の競争力が実際に左右される時代に突入しているのである。

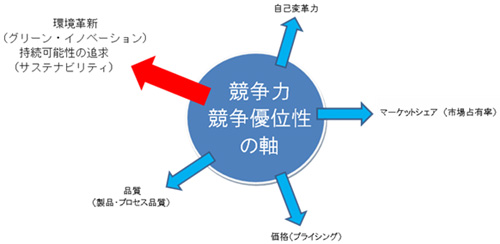

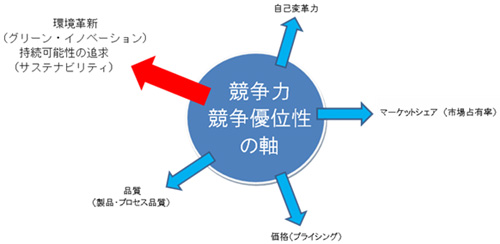

1960年代以降、「性能的な品質」を高め、世界制覇に成功した日本企業が、今度は、「社会・環境的品質」でも世界をリードできるかが問われようとしている、非常にエキサイティングな時代とも言える。これまでの市場において決定的に重要だった4つの競争軸、「自己変革力」「マーケットシェア」「価格」「品質(製品・プロセス品質)」に加え、第5の競争軸、「グリーン・イノベーション(環境革新)+持続可能性の追求」をマスターすることが求められている。(後半へつづく)

第五の競争軸

日本企業は、「性能的品質」に加え、

「社会・環境的品質」でも世界をリードできるか |

株式会社イースクエア代表取締役社長

ピーター D. ピーダーセン

(下) |

- 1.第5の競争軸の台頭

「競争軸」とは、それぞれの時代において、企業として生存・発展できるか否かを左右する最も重用な経営要因である。古今東西、重要な競争軸だったといえる「自己変革力」(つまり、抜本的な革新を自ら興し、続ける経営能力)に加え、20世紀後半の市場においては、「マーケットシェア」「価格・値付け」「品質」が主要な競争軸だったといえる。第4の競争軸である「品質」は、まさに日本企業が極められてきた競争軸でもあり、ゲンバ、カイゼン・マネジメント、カンバン方式などといった日本語は、世界共通のビジネス用語にまでなった。

しかし、社会・環境制約の変化を受け、21世紀市場においては、これら4つの競争軸に加え、第5の競争軸をマスターすることが求められている。下図のように、この競争軸を「環境革新(グリーン・イノベーション)+持続可能性の追求(サステナビリティ)」と捉えることができる。

図1 企業の生存・発展を左右する5つの競争軸

- 第5の競争軸の台頭は、企業の規模を問わず、また国内を対象市場としていようが、グローバル市場に進出している企業であろうが、経営に影響を与えている。その度合は、業種によって濃淡こそあるものの(化学や重工業の企業は、サービス業の企業より直接的に影響を受ける)、基本的な原理・原則や時代の要請が変わるものではない。環境に対して、これまでの延長線上ではなく、革新的に取組、市場における差別化を図りつつ取り組むこと。そして、企業として、社会の健全で持続可能な発展に貢献・寄与するための意思と戦略をもち、揺るぎなく行動を続けること。この2つはセットで、これから企業として選ばれ、そして選ばれ続けるか否かの重要な決め手となるのである。そして、幸いなことに、この競争軸に取り組むことは、市場から”積極評価”されるようになってきている。つまり、お客様と投資家からも、グリーン・イノベーションの創出に努め、新たな社会価値を事業を通じて目指す企業に対して、優先的に取引をしようという意向と行動が表面化している。

- 2.企業が今後目指すべきは「サステナブル・バリュー=持続的価値」の創出

企業は、第5の競争軸を極め、近未来の市場に適応した強い競争力を確立するために、「自社の企業価値の向上」と「社会価値の創造」を完全に同軸で捉え、経営戦略と事業戦略を立案し、実行することが求められている。このような価値創造を、私は、サステナブル・バリュー=持続的価値と定義づけている。もはや、自社の企業価値の向上と社会価値の創造との間に二律背反の関係、つまり、「トレード・オフ」の存在を「やむを得ないことだ」と考える企業は、21世紀の市場原理によって早かれ遅かれ窮地に追い込まれる。揺るぎない経営の方向感として、むしろ「トレード・オン」を目指すことが必須となっている。「トレード・オン」とは、私が拙著「第5の競争軸」で用いる造語の一つだが、その意味は単純明快である。企業の価値向上と、社会価値の創造との間の”善の循環”や、明確な相乗効果を目指して取り組むことが必要だという考えである。一夜にして実行することはできないにしても、経営の認識として、そして戦略においても「トレード・オン」を目標とすることが死活問題ともいえよう。

これからのCSR経営も、単なる「コンプライアンス」や「説明責任」の領域を超え、むしろ、サステナブル・バリュー・マネジメント(SVM)になると断言してもよかろう。かつての第4の競争軸、品質を極める経営の体系としてTQM(トータル・クオリティ・マネジメント)やTQC(トータル・クオリティ・コントロール)という、総合的品質経営の方法論が確立されたのと同じように、これからの企業にはSVMという、持続的価値経営の哲学、方法論、実践が必要不可欠になると考える。

- 3.三つの世代で捉える現代の企業

このような「サステナブル・バリュー=持続的価値」に取り組んできた20世紀後半以降の企業を、三つの世代に分けて捉えると分かりやすいだろう。第一世代は、米国のアウトドアウェアメーカーのパタゴニア、英国の化粧品チェーンのザ・ボディショップ、日本のオーガニックスーパーのナチュラル・ハウスのような企業だ。彼らは、経営のミッションそのものに、サステナブル・バリューの創出、つまり環境・社会的課題への対応を組み込んだ、「天性・革命型」であるといえる。1970年代に多く生まれ、そして、昨今の政策動向と市場要請の変化を受け、急速に増えているカテゴリーである。

第二世代は、米国カーペットメーカーのインターフェイス、北欧ホテルチェーンのスカディック・ホテルズ、日本の化学・住宅メーカーの積水化学工業ように、市場からさほど強い要請がない時代から、経営者の気づきや危機感の表面化によって環境・社会革新に取り組み始めた部類である。これらの企業を、私は、「改心・プッシュ型」と名付けている。つまり、自ら改心し、市場からの要請の表面化に関わりなく、サステナブル・バリューの重要性をプッシュ型で訴え、事業を刷新してきた企業である。1990年代に、このような改心に踏み切った企業が多くみられる。

最後の第三世代は、世界最大の小売、米国のウォルマート、世界最大の乳製品メーカー、フランスのダノン、そして日本の日産自動車といった企業である。市場から(つまり、お客様と投資家から)のグリーン・イノベーションや持続可能な企業経営への明確な要請が出始めてから、「革新・プル型」で事業戦略と商品ラインナップを改めてきている企業である。日本において、いま注目すべき一社は、「電気自動車」になかば社運をかける日産自動車だろう。マイナー志向としてエコカーに取り組むのではなく、「グローバル・リアルカー」として、つまり、戦略車として2010年に「リーフ」という電気自動車の市場投入を目指し、抜本的に変わろうとしている一社である。

企業のそれぞれの世代から学べる要点は異なってくるが、地球人口の一貫した増加と、豊かな暮らしへの欲求による消費拡大が、今後数十年において、社会・環境制約のさらなる厳格化をもたらすことは、「未来の確定要素」と捉えるべきである。この未来の事業環境に既に書き込まれている「未来の歴史」のようなものによって、政策動向と消費慣行のさらなるグリーン化は必然的とみている。企業として、サステナブル・バリューの実現に向け、どのような革新を起こし、市場において第5の競争軸を極めることによって如何にして差別化を図るか。これは、同時に「強く優しい企業」を築くための、現代経営の至上命題ではないだろうか。

了

ピーター D. ピーダーセン

1967年デンマーク生まれ。コペンハーゲン大学文化人類学部卒業。

環境・CSRコンサルティングを手掛ける株式会社イースクエアを2000年に設立、日本企業、行政機関、大学とともに約400のプロジェクトに携わる。2002年に、「LOHAS」(健康と環境を志向するライフスタイル)を日本に紹介した一人としても知られる。

2009年9月に、朝日新聞出版より、「第5の競争軸 ~ 21世紀の新たな市場原理」を発刊。